Körpereigene Drogen | LIFE & LOVE

Josef Zehentbauer: Körpereigene Drogen. Die ungenutzten Fähigkeiten unseres Gehirns

Über die Wirkungsweise von Neurotransmittern und ihre Beeinflussungsmöglichkeiten ohne Chemie und Apparate (original 1992, u. a. als ISBN 3-491-69034-X)

Millionen Menschen versuchen, ihre Psyche und ihr Gehirn durch Psycho-Drogen und Psychopharmaka zu beeinflussen. Bisher kaum bekannt ist, dass das menschliche Gehirn eigene Psycho-Drogen herstellt. Das Buch bringt einen Überblick über die Drogen,die der Körper selbst produziert, und weist Möglichkeiten auf, diese Substanzen zu mobilisieren – die Vision einer Medizin ohne Medikamente.

Millionen Menschen versuchen, ihre Psyche und ihr Gehirn durch Psycho-Drogen und Psychopharmaka zu beeinflussen. Bisher kaum bekannt ist, dass das menschliche Gehirn eigene Psycho-Drogen herstellt. Das Buch bringt einen Überblick über die Drogen,die der Körper selbst produziert, und weist Möglichkeiten auf, diese Substanzen zu mobilisieren – die Vision einer Medizin ohne Medikamente.

Die potentiell grenzenlosen Kapazitäten unseres Gehirns, die jeden Computer weit übertreffen, werden vom Menschen nur zu einem sehr geringen Teil genutzt. Faszinierend ist die allgemein kaum bekannte Tatsache, dass das menschliche Gehirn eigene Psycho-Drogen herstellt – z. B. schmerzstillende (morphiumähnliche), angstlösende (valiumähnliche) oder allgemein aktivierende, energiesteigernde Stoffe.

Das Buch bringt erstmalig einen Überblick über die Drogen, die unser Körper selbst produziert, und weist Möglichkeiten auf, durch körperlich-psychische Techniken (Autosuggestion, Selbstentspannung, Yoga, Meditation, Reizüberflutung oder Reizentzug, Ausagieren, Hyperventilation, Fasten, Za-Zen-Übungen usw.) gezielt körpereigene antriebs- und energiesteigernde, wachmachende, angstlösende, beruhigende, schmerzstillende Substanzen zu mobilisieren.

Durch die neu vermittelten Kenntnisse lassen sich Fähigkeiten aktivieren, die sowohl bei psychosomatischen Störungen als Ersatz für Psychopharmaka als auch zur Bewusstseinserweiterung gezielt eingesetzt werden können. Ein Buch, das für die Medizin völlig neue Perspektiven eröffnet.

Der Autor

Josef Zehentbauer, geboren 1945, Dr. med., langjährige Tätigkeit als Allgemeinarzt und Psychotherapeut in einer psychosomatisch-orientierten Gemeinschaftspraxis in München. Ärztliche Tätigkeit in Afrika (Nigeria) und Indien (Kalkutta). Gemeinsame Projekte mit Franco Basaglia und anderen Exponenten der ›Kritischen Psychiatrie‹ Italiens. Mitarbeit an Fernseh- und Rundfunksendungen zum Thema Psychopharmaka. Zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge und Seminare über Psychiatrie, Psychopharmaka/Psycho-Drogen, Medizinkritik, Psychotherapie, alternative Heilverfahren. Autor des Buches »Chemie für die Seele«.

Psyche und Gehirn – »Neuronenmaschinerie« oder individueller Kosmos?

Die neomaterialistische Theorie

Die kosmische Philosophie

Die Seele als individuelle »geistig-psychische Matrix«

Aufbau und Funktionen des Zentralnervensystems

Über Nervenzellen, Synapsen und Botenstoffe

Die körpereigenen Drogen des Menschen

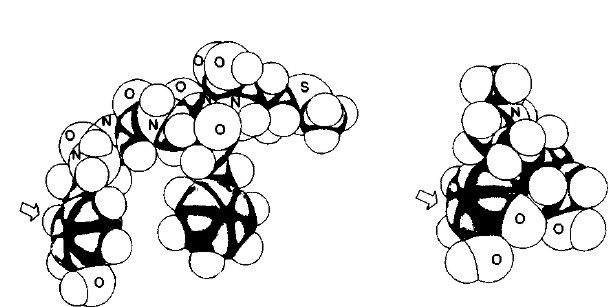

Mikroanatomie der Seele

Der Mensch als Molekül

Das biochemische Äquivalent unserer Lebensenergie

Die »Drogenapotheke« im Menschen

Die schmerzstillende Wirkung der Endorphine

Das intelligenzprägende Acetylcholin

Adrenalin und Noradrenalin

Ruhig und angstfrei – das körpereigene Valium

Die körpereigenen Psychedelika

Die Geheimnisse des Dopamin

Die biochemischen Wege der Melancholie

Die klassischen Hormone – Stoffwechsel, Wachstum, Sexualität

Schilddrüsenhormonen

Die lebenswichtige Funktion der Nebennieren

Blutzucker als Regulator des Lebens

Fortpflanzung und sexuelle Lust

Hypermann oder Softie

Das hypothalamisch-hypophysäre System

Zuviel Wachstumshormon

Neuorientierung in der Medizin

Mobilisierung körpereigener Drogen

Aktives Imaginieren

Atemtechniken

Ausagieren

Autogenes Training

Beobachtende Achtsamkeit

Biorhythmus

Brainstorming

Extrembelastungen

Hyperventilation

Katathymes Bilderleben

Klinische Ökologie

Konzentrierte Aktivität: Trance Lerntraining

Mechanische Reize, Selbstmassage

Meditation

Monotonisierung

Orthomolekulare Medizin

Placebo-Phänomen

Reizüberflutung

Reizentzug

Schlafentzug

Selbsthypnose

Sexualität

Tagtraum-Technik

Tanzen

Trance

Yoga

Zen-Meditation (ZaZen)

Psyche und Gehirn – »Neuronenmaschinerie« oder individueller Kosmos?

Kein medizinisches oder biochemisches Ereignis hat das naturwissenschaftliche Bild vom Menschen so verändert wie die Entdeckung der Botenmoleküle (Neurotransmitter). Wieder stellt sich die uralte Frage: Wie wirkt Materie (beispielsweise eine exogene Droge) auf Geist und Psyche, und wie wirken Geist und Psyche auf die Materie? »Wandelt sich der Körper, ändert sich der Geist«, heißt es. Diese Aussage ist umkehrbar: Ändert sich der Geist, wandelt sich der Körper. Als Bindeglieder agieren die Botenmoleküle, die körpereigenen (endogenen) Drogen. Die Kapazität unseres Gehirns ist potentiell grenzenlos. Grundlage dieser universalen Fähigkeiten ist ein harmonisch abgestimmtes System, in dem viele Milliarden Hirnzellen, Billionen nervaler Kontaktstellen (Synapsen) und die alles dominierenden Botenstoffe (Transmitter, Hormone, körpereigene Drogen) zusammenwirken.

Dieses System verarbeitet die auf uns einstürmenden Informationen, speichert unterschiedliche Botschaften und setzt sie in sichtbares Verhalten, körperliches Handeln um. Die Hirnzellen, die Synapsen und die dazwischen agierenden Botenstoffe sind neurophysiologisch betrachtet gewissermaßen der organisch-biochemische, sichtbare Teil unserer Psyche. Aber in den universalen Dimensionen unserer Seele sind zweifellos andere, sehr weite Bereiche, die mit der üblichen Logik kaum oder gar nicht erklärbar sind. Das menschliche Gehirn wird oft mit einem Computer verglichen. Will man überhaupt diesen Vergleich anstellen, dann müsste man die größtmögliche Computeranlage mit einem biochemischen Hochleistungslabor kombinieren – und das alles vielfach verkleinern auf die kompakten Dimensionen des menschlichen Gehirns.

8 Doch was dabei zustande käme, hätte nicht einmal ansatzweise die geistig-seelische Beweglichkeit unseres Gehirns. Millionen Menschen versuchen, ihre Psyche und ihr Gehirn durch Psychodrogen oder Psychopharmaka zu beeinflussen, nehmen stimulierende Mittel, angstlösende oder Bewusstseinserweiternde Drogen, Antidepressiva, Nikotin, Cannabis und Alkohol, Schmerz- und Schlaftabletten. In aufwendigen Forschungsarbeiten beschäftigt man sich seit langem mit der Frage, wie all diese Psycho-Drogen im menschlichen Gehirn wirken. Dabei stellte man fest, dass das menschliche Gehirn eigene Psychodrogen herstellt, beispielsweise schmerzstillende, morphinähnliche Stoffe (Endorphine) oder angstlösende, valiumähnliche Substanzen. Das jüngst entstandene Wissen um die körpereigenen endogenen Drogen ist eine Revolution in der Medizin.

Nahezu alle körpereigenen Botenstoffe wurden in den Laboratorien der Pharmaindustrie auf der Suche nach immer neuen und wirksameren Medikamenten als »Nebenbefunde« entdeckt. Diese Entdeckungen könnten aber bald zum Schaden der Pharmaindustrie gereichen, da der Mensch in der Lage ist, alle wichtigen Drogen selbständig in seinem Körper herzustellen, und letztendlich auf die Zufuhr exogener Drogen, also auf Medikamente oder auf Rauschdrogen, verzichten kann. Der Mensch ist sein eigener Drogenproduzent; er muss nur wieder lernen, wie er bedarfs- und wunschgerecht seine körpereigenen Drogen stimulieren kann. Die Palette von körpereigenen Drogen umfasst antriebssteigernde, antidepressive, schmerzstillende, beruhigende, anxiolytische, sexuell anregende, psychedelische, schläfrig machende oder euphorisierende Drogen.

Nachgewiesen sind sogar die Immunabwehr steigernde oder herzstärkende (Digitalis-ähnliche) körpereigene Drogen. Die bewusste und gezielte Stimulierung von körpereigenen Drogen ist bisher Neuland für die naturwissenschaftlich orientierte Medizin.

9 In rituellen Heilkulten oder in archaischen Heilverfahren (Schamanismus, Voodoo-Kult, Heiltanz, Yoga, Meditation) finden sich viele Elemente zur Stimulierung körpereigener Drogen, wobei natürlich den Beteiligten der biochemische Hintergrund meist nicht bekannt ist. Das theoretische Wissen um die körpereigenen Drogen ist zwar erst durch die moderne Psycho- und Neurowissenschaft ermöglicht worden, doch die Praxis einiger Stimulierungsmöglichkeiten ist uralt. Das vorliegende Buch geht auf beide Bereiche ein: es schildert – zum einen – die möglichen Kapazitäten unseres Gehirns und macht uns vertraut mit den vielfältigen Wirkungsweisen der endogenen Drogen in unserem Körper; zum anderen werden natürliche Möglichkeiten zur gezielten Stimulierung der körpereigenen Drogen aufgezeigt.

Die chemisch-technisch orientierten Psycho- und Neurowissenschaften zeigen für die Mobilisierung der körpereigenen Drogen wenig Interesse. Hirnzellen, Synapsen und Transmitter sind für sie das materielle Äquivalent der Seele; zur »notwendigen« Beeinflussung des Seelenlebens werden bevorzugt Psychopharmaka verabreicht, die unter anderem auf die Hirnzellen wirken und dabei die körpereigenen Transmitter behindern, verdrängen oder übernatürlich vermehren. Der materialistischen Theorie von der »Neuronenmaschinerie des Gehirns« (John C. Eccles) stehen subjektive und/oder universale Philosophien gegenüber, bei denen Gefühle, Intuitionen, Instinkte, Sinneserfahrungen, Visionen, Hoffnung, Phantasie im Mittelpunkt stehen, also Erscheinungen, die auf übliche wissenschaftliche Weise nicht beweisbar sind und auch nicht auf Beweisbarkeit drängen.

Die neomaterialistische Theorie

Wie alle neomaterialistisch orientierten Hypothesen, gehen die Neuro- und Psychowissenschaften davon aus, dass Psyche/Geist im Gehirn lokalisiert sind, begrenzt auf das Gehirn des jeweiligen Individuums.

Der neomaterialistische Glaube wird üblicherweise als Wissenschaft bezeichnet und ist begründet in der Erforschung der Materie (z. B. der Materie »Gehirn« = Hirnforschung). Trotz ihrer Kritik am klassischen Materialismus erwarten die Vertreter des neomaterialistischen Glaubens (u. a. Eccles, Popper) die großen Erkenntnisse von der neurophysiologischen, biochemischen, physikalischen Forschung, die gewissermaßen den altbekannten Geist/Materie- bzw. Leib/Seele- Konflikt ersetzen soll. Der neomaterialistische Glaube stützt sich auf objektive Grundaussagen, sogenannte Naturgesetze, die durch chemische Analysen, physikalische Messungen, vergleichende Experimente gewonnen werden. Grundaussagen und Naturgesetze werden von den Wissenschaften festgelegt und als »objektiv richtig«, als »wissenschaftliche Wahrheit« erklärt.

Jedoch ändern sich die »objektiven wissenschaftlichen Wahrheiten« entsprechend den geschichtlichen Epochen, ähnlich wie sich Staats- und Wirtschaftsideologien, Religionen oder Philosophien ändern. Vor 50 Jahren glaubte man an das Atom als kleinstes, unteilbares physikalisches Teilchen; heute »weiß« oder glaubt die moderne Physik, dass das Atom weitgehend »leer« ist, und dass – entsprechend der Theorie der Quantenphysik – selbst die »Elementarpünktchen« (aus denen sich der Atomkern zusammensetzt) keine Materieteilchen sind (sondern – unter anderem – Wellencharakter haben).

Einige unorthodoxe Forscher kritisieren zwar mechanistisch-materialistische Denkweisen und lassen sich von universal-kosmischen Philosophien beeinflussen, dennoch weisen ihre eigenen Hypothesen sie als Vertreter der neomaterialistischen Theorie aus (Capra, Sheldrake). Ohnehin zeigen sich immer mehr Berührungspunkte zwischen den Erkenntnissen der modernen Physik und den Vorstellungen von universal-kosmischen Philosophien. So geht die (Quanten-)Feldtheorie davon aus, dass alle physikalischen Vorgänge als in Raum und Zeit ausgedehnte Felder (vergleichbar mit dem elektromagnetischen Feld) gesehen werden können. Hinzu kommen die Erkenntnisse der Relativitätstheorie, nach der sich Masse in Energie und Energie wieder in Masse verwandeln kann.

11 Dies alles wäre gleichbedeutend mit der Auflösung der Materie: die Materie ist nicht mehr Materie, sondern energetisches Feld, das sich in Raum und Zeit grenzenlos ausdehnt. Die materialistische Theorie, nach der Lebewesen, Gehirn, Seele, Universum stofflich materielle Eigenschaften haben, scheint durch ihre eigenen Forschungsergebnisse in Frage gestellt zu sein. Neurophysiologen, Neuroanatomen, Neurologen, Psychiater, Psychochirurgen, Embryologen, Anthropologen, Verhaltenspsychologen, Psychopharmakologen, Biochemiker begreifen das Gehirn als biologisch-chemischen Apparat und erforschen die elektronenmikroskopisch sichtbaren oder testpsychologisch nachweisbaren Funktionen unseres Gehirns.

Der offensichtliche Widerspruch der Hirnforschung liegt darin, dass der Mensch die theoretische Erforschung des Gehirns ausschließlich mit Hilfe seines eigenen Gehirns betreiben kann, das aber gleichzeitig Objekt seiner Forschung ist. Die materialistisch orientierten Wissenschaften haben die Objektivität zum Leitprinzip erhoben, und die Subjektivität als wissenschaftlich wertlos verdammt. Der angesehene Neurowissenschaftler Steven Rose stellt die grundlegende Frage: »Wozu das alles? Was wollen wir denn eigentlich erklären mit unseren Elektronenmikroskopen, Ultrazentrifugen, Mikroelektroden und Computertomographen? Auf welche Frage sollen uns diese Instrumente eine Antwort geben?«

Ähnlich skeptisch außen sich B. Sakmann, der Nobelpreisträger für Medizin von 1991, über die molekulare Hirnforschung: »Es ist viel Wind gemacht worden mit der Molekularbiologie, es wird sehr viel aufgeblasen. Ich möchte da einfach nicht mitmachen. Es wird viel gesprochen von der >Dekade des Gehirns<, die vom amerikanischen Kongreß ausgerufen wurde. Ich halte das alles für Unsinn. Das fällt auf uns zurück, weil wir nach vier oder fünf Jahren gefragt werden: >Was habt ihr denn herausgebracht ?< Und ich bin da eher pessimistisch.«

Viel älter als der materialistische Glaube ist der sogenannte philosophisch-universale oder kosmische Glaube. Ihm zufolge werden Geist und Psyche des Menschen nicht dinglich verstanden, und es besteht auch nicht das Bedürfnis, die Seele materiell zu erklären. Geist und Psyche sind nicht auf das individuelle Gehirn beschränkt, sondern Teil eines allumfassenden (universalen, kosmischen) Ganzen. Psychisch und geistig überschreitet der Mensch die Grenzen des eigenen Gehirns, indem er sich mit dem allumfassenden »Sein« auseinandersetzt, sich mit dem universellen »Nichts« konfrontiert, dem Nichts, das schon immer »ist« und schon unendlich lange »war«, als irgendwann einmal Materie, Kosmos, Leben entstanden.

Aus dieser Auseinandersetzung kann ein Individuum durchaus Energie und geistige Kraft schöpfen, die sich sogar in physikalische (objektiv meßbare) Energie umsetzen lässt. So sagt Albert Einstein: »Wenn ein Lebewesen, wie etwa eine Maus, das Universum beobachtet, so verändert das den Zustand des Universums.« Der philosophisch-universale Glaube hat zu vielen sehr unterschiedlichen Strömungen und Begriffen eine Beziehung: transpersonale Psychologie, Parapsychologie, Paläopsychologie, Metaphysik, Transzendenz-Philosophie, Grenzwissenschaften, Esoterik, Hexenmagie, Okkultismus, Spiritualismus, Telepathie, Mystik, Selbsthypnose, Meditation, Yoga, buddhistische Philosophie.

»Unser normales Wachbewusstsein, das rationale Bewusstsein, wie wir es nennen«, so der amerikanische Philosoph und Psychologe William James, »ist nur ein besonderer Bewusstseinstypus, während drum herum, getrennt nur durch den allerfeinsten Schleier, völlig verschiedene potentielle Formen des Bewusstseins liegen.« Auch Anhänger des philosophisch-universalen Glaubens suchen nach Wegen der Erkenntnis und setzen sich dabei mit den materialistischen Wissenschaftsverfahren auseinander.

13 Um die Wirklichkeit zu erkennen, das Universum, Mensch, Psyche – hierzu gibt es faszinierend einfache Wege, zum Beispiel: die »Methode des Zen«, die der japanische Psychotherapeut und Zen-Meister D. T. Suzuki auch als »antiwissenschaftliches Vorgehen« sieht: »Die Methode des Zen besteht darin, in den Gegenstand selbst einzudringen und ihn sozusagen von innen zu sehen. Die Blume kennen beißt, zur Blume werden, die Blume sein, als Blume blühen und sich an Sonne und Regen erfreuen. Wenn ich das tue, so spricht die Blume zu mir, und ich kenne all ihre Geheimnisse, all ihre Freuden, all ihre Leiden, d. h. das ganze Leben, das in ihr pulst. Nicht nur das: Gleichzeitig mit meiner >Kenntnis< der Blume kenne ich alle Geheimnisse des Universums einschließlich aller Geheimnisse meines eigenen Ichs…«

Die Seele als individuelle »geistig-psychische Matrix«

Die beinahe grenzenlose Kapazität unseres Gehirns kann als Grundlage für die Entwicklung unserer Seele (individuelle »geistig- psychische Matrix«) gesehen werden. Diese Matrix wird nicht erst während der Kindheit und des Erwachsenenalters geprägt und geformt; entscheidender für die Entstehung und Entwicklung unserer Seele ist die pränatale Periode, die intrauterine, neunmonatige Zeit vor unserer Geburt:

Jede Phase der menschlichen Embryonal- und Fötalentwicklung prägt nicht nur die körperliche Entfaltung (z. B. die allmähliche Bildung der Verdauungsorgane); auch die Empfindungen, Wahrnehmungen, Wohlgefühle, Sehnsüchte, Aggressionen und Ängste, die während der körperlichen Umgestaltung erfahren werden, prägen sich ein – als Information/Erfahrung – in das immer größer und differenzierter werdende System von Hirnzellen. So entsteht allmählich das, was wir später »Seele« nennen. Jeder von uns lebt während der pränatalen Epoche zeitweilig als winzige, einschichtige Zellkugel (wie ein Hohltierchen), hat später Kiementaschen (wie ein Fisch) und lange Zeit einen lurch-typischen Schwanz. In der weiteren Entwicklung wird der gesamte Körper behaart, und das Gesicht gleicht dem der frühen Hominiden (der menschenähnlichen Affen).

14 Während wir also in der pränatalen Epoche gewissermaßen im Zeitraffer die Millionen Jahre lange Entwicklungsgeschichte des Menschen »nacherleben«, bauen sich die »bewussten« und »unbewussten« Schichten unserer Seele auf – es formt sich die geistig-psychische Matrix, die nach der Geburt das wesentliche Reservoir unseres geistig-seelischen Lebens bildet. Parallel dazu entstehen die körperlichen Strukturen; als biochemisches Äquivalent unseres Daseins entwickeln sich einzelne und Kombinationen von Botenstoffen. Eine Gruppe von spezifischen Botenstoffen dirigiert das Wachstum des Zentralnervensystems und das der anderen Organe.

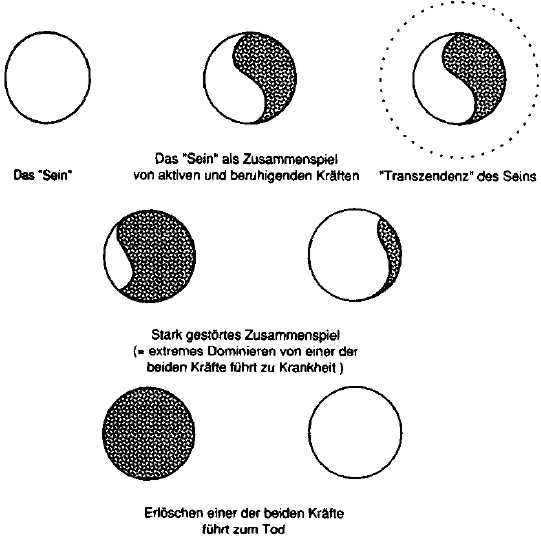

Das derzeitige naturwissenschaftliche Modell vom Menschen sieht als mikrobiologisches Äquivalent von Geist und Psyche das Zusammenspiel von Nervenzellen, Synapsen und Transmittern. Diese »wissenschaftlichen Tatsachen«, an die man heute glaubt, könnten aufgrund neuer Erkenntnisse in einigen Jahrzehnten als falsch erklärt werden. Dennoch beziehen wir uns auf dieses wissenschaftliche Modell, wenn wir in diesem Buch von gezielter Stimulierung bestimmter menschlicher Fähigkeiten sprechen und auf Möglichkeiten hinweisen, ungenutzte Kapazitäten unseres gesamten Zentralnervensystems zu erobern.

Menschliche Errungenschaften des Seins und menschliche Fähigkeiten sich so vorzustellen, dass diese an Botenmoleküle gebunden sind, ist ein Modell unter vielen möglichen (wissenschaftlichen oder anti-wissenschaftlichen) Modellen vom menschlichen Sein. Dieses Modell wird derzeit von den materialistisch-orientierten Psycho- und Neuro-Wissenschaften als »naturwissenschaftliche Wahrheit« anerkannt, die aber auch einem Wandel unterliegen kann. Einer der bekanntesten Gegenwartsphilosophen, K. R. Popper, der der neomaterialistischen Theorie nahesteht, meint: »Wir haben kein Kriterium für Wahrheit zur Verfügung, und diese Tatsache rechtfertigt Pessimismus.«

Die Fähigkeiten des Gehirns

Aufbau und Funktionen des Zentralnervensystems

Ein schwerstkranker US-Bürger stellte den Antrag, dass bei ihm eine Kopftransplantation vorgenommen werde: Sein Körper war von einem nicht therapierbaren, metastasierenden Karzinom befallen, nahezu alle Organe waren bereits zerstört, lediglich sein Kopf und sein Gehirn waren unversehrt und funktionsfähig. Formal gesehen verlangte dieser Patient keine Kopftransplantation, sondern – analog einer Nieren- oder Herztransplantation – sollte ein »kopfloser« gesunder Spenderkörper (von einem z. B. an Hirnverletzungen verstorbenen Menschen) an seinen Kopf transplantiert werden. Diesem verzweifelten Wunsch wurde nicht stattgegeben – es wäre die erste Transplantation dieser Art beim Menschen gewesen. Neurochirurgen transplantieren schon seit Jahren Köpfe auf andere Tierleiber.

Die Kopftransplantation hat einen erheblichen neurologischen Nachteil: der transplantierte Kopf sitzt zwar auf einem gesunden oder jüngeren Körper, doch die Verbindung zwischen Großhirn und Zwischenhirn einerseits und Rückenmark andererseits bleibt abgeschnitten – eine neurochirurgisch herbeigeführte, im Stammhirnbereich gelegene Querschnittslähmung ist der hohe Preis; der Körper, willkürlich nicht beweglich, wird zur Hirnversorgungsmaschine degradiert.

Seit Jahren wird mit großem Aufwand Hirnforschung betrieben. Tausende von Kollateralsynapsen-Verbindungen werden elektronenmikroskopisch analysiert; Forscher messen exzitatorische und inhibitorische postsynaptische Potentiale, die Mini- Elektroströme an Nervenzellmembranen, dokumentieren die elektrisch geladenen Partikelchen, die mittels lonenkanälchen durch Zellmembranen fließen. Doch letztendlich weiß man trotz unzähliger Details sehr wenig über das Zentralnervensystem.

16 Viele renommierte Detailforscher sind sich dieser Unzulänglichkeit durchaus bewusst, beispielsweise der bereits erwähnte Molekularbiologe und Nobelpreisträger B. Sakmann: »Es gibt einen riesigen Haufen von Einzelbefunden, das ist überhaupt keine Frage. Das Gebiet floriert, kein Zweifel, aber ich glaube nicht, dass es da einen Durchbruch gibt. Es ist oft gesagt worden: >Wir klären die Alzheimer Krankheit auf<, oder: >Wir klären die Epilepsie auf< oder psychiatrische Suchtkrankheiten. Das hat alles damit zu tun, aber ich halte das auch ein bisschen für Windmacherei.« Obwohl inzwischen die Hirnforschung die biochemischen und mikroskopischen Details über die makroskopischen Teile unseres Gehirns hinaus zu analysieren imstande ist, kann sie den gesamtheitlichen Aspekt nicht erfassen.

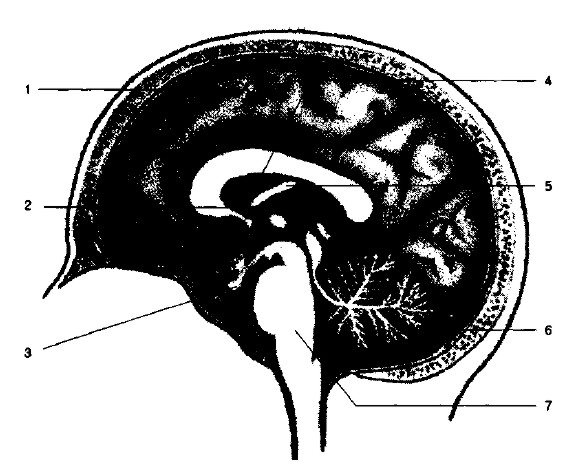

Das menschliche Gehirn besteht zu 80 Prozent aus Wasser, der Rest enthält Nervenzellen und Leitungsbahnen, Stützgewebe, Blut- und Lymphgefäße, Hirnhäute oder – als biochemische Bausteine: Lipide (u. a. Cholesterin), Eiweiß (mit hohem Gehalt an freien Aminosäuren) und relativ wenig Kohlenhydrate (in Form von Blutzucker, also Glukose, die als Glykogen gespeichert wird). Das Gehirn ist von einem »Wasserkissen« umgeben, und dieses »Nervenwasser« (Liquor) durchströmt auch die großen Kammern im Innern des Gehirns (die Hirnventrikel). Die untere Fortsetzung des Gehirns, das Rückenmark, das geschützt im Inneren der Wirbelsäule liegt, wird von demselben Liquor (in geringfügig anderer Zusammensetzung) umspült.

Der Liquor schützt Gehirn und Rückenmark vor mechanischen Erschütterungen und ermöglicht schnellen Druckausgleich; zusätzlich hat er hirnernährende Funktionen. Im Liquor lassen sich mehrere Botenstoffe (Neurotransmitter und Hormone) nachweisen. Soll ein aus einem anderen Liquor natürlich gewonnener oder künstlich hergestellter Transmitter (oder ein Medikament) sicher das Gehirn eines Versuchstieres oder einer Versuchsperson erreichen, dann wird dieser Stoff mittels einer sog. Lumbaipunktion injiziert, wobei im Bereich der Lenden- Wirbelsäule mit einer Spezialnadel in den Rückenmarksliquorraum gestochen wird.

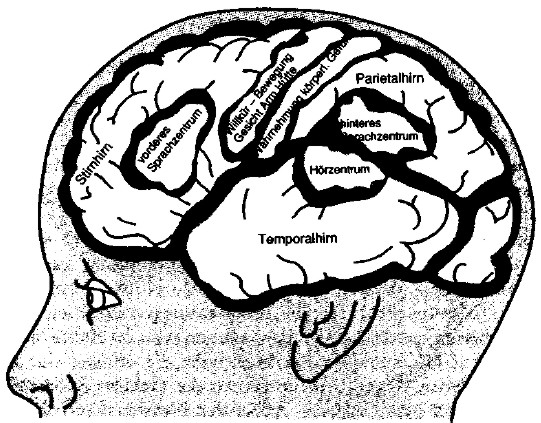

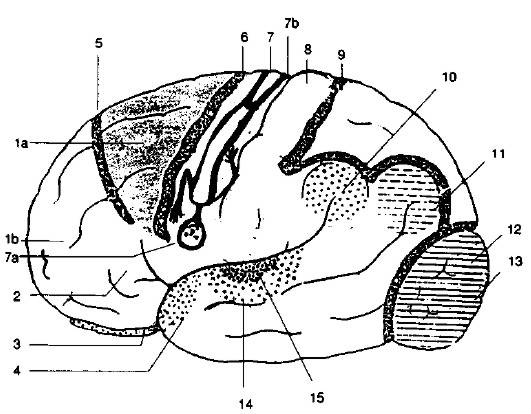

17 Bild 01: Blick auf die linke Hemisphäre des Großhirns mit einigen wichtigen Hirnrinden-Arealen

Das Gehirn ist ein überaus Stoffwechsel-aktives Organ; obwohl es nur etwa 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht, beansprucht es 20 Prozent des gesamten Energieumsatzes. Das Gehirn benötigt für volle Leistungsfähigkeit im wesentlichen drei Energiequellen: Wasser, Sauerstoff und als hauptsächlichen Energielieferanten Glukose.

Das Gehirn eines Erwachsenen verbraucht pro Tag die ansehnliche Menge von 70-120 Gramm Glukose. Fehlt Glukose im Blut, beginnt schon nach drei Minuten ein massiver Untergang von Hirnzellen, fehlt jeglicher Sauerstoff im Blut, tritt nach 12 Sekunden Bewusstlosigkeit ein, und bereits nach 30-40 Sekunden ist im Elektroencephalogramm (EEG) keinerlei elektrische Aktivität mehr zu messen. Die Blutversorgung des Gehirns geschieht durch vier Blutgefäße; durch die zwei Carotis-Arterien (den Hirnschlagadern, tastbar seitlich am Hals) und die beiden Vertebralis- Arterien (die im Nacken, seitlich der Halswirbelsäule, ins Gehirn ziehen).

18 Wenn Schädelknochen und die drei Hirnhäute entfernt sind, ähnelt das Gehirn mit seinen groben Windungen und feinen Furchen einer Walnuss ohne Schale. Wie ein Mantel bedeckt die grau aussehende, Neuronen enthaltende graue Substanz die übrigen Hirnteile (die weiße Substanz). Die menschliche Gehirnrinde hat eine Dicke von 3-5 Millimetern und würde 1/4 Quadratmeter bedecken, wenn man sie flächig auslegen könnte. Man schätzt, dass im Gehirn bis zu 25.000.000.000 Neurone (Nervenzellen) für die Informationsverarbeitung und – speicherung zuständig sind, davon liegen etwa die Hälfte (mindestens 10 Milliarden) in der Hirnrinde, die übrigen sind in verschiedenen Kernarealen im Innern des Gehirns gesammelt (z. B. in den Basalganglien).

Außer den Neuronen enthält das Gehirn weitere 100 bis 200 Milliarden Stütz- und Nährzellen (Gliazellen), die nicht nur die grauen Hirnzellen mit Nährstoffen versorgen, sondern die – wie man erst seit kurzem weiß -aktiv beim Aufbau des Gedächtnisses mithelfen. Vielfältige Aufgaben erfüllen die Gliazellen; bekannt ist, dass Astrocyten (eine Gliazellenart) überzählige Botenstoffe einsammeln, zum Beispiel Glutaminsäure (bzw. Glutamat), einen hirnanregenden Neurotransmitter, oder die GABA, das weitverbreitetste Dämpfungsmolekül im Zentralnervensystem; schonungslos werden beide Botenmoleküle in Grundbausteine zerlegt und in der Art eines Recyclingverfahrens für die Schaffung neuer Botenmoleküle zur Verfügung gestellt.

Bis vor wenigen Jahren glaubte man, nur die grauen Hirnzellen könnten Informationen aufnehmen und Befehle an die Peripherie erteilen. Doch die Gliazellen besitzen ebenfalls Rezeptoren; so entdeckte man zum Beispiel spezifische Empfangszellen für das anregend-wachmachende Noradrenalin. Auch im Innern der Gliazellen gelang der Nachweis von Botenstoffen (intrazelluläre Botenmoleküle, sog. second messengers, die dann im Zellkörper befehlen, dass z. B. bestimmte Proteine herzustellen sind).

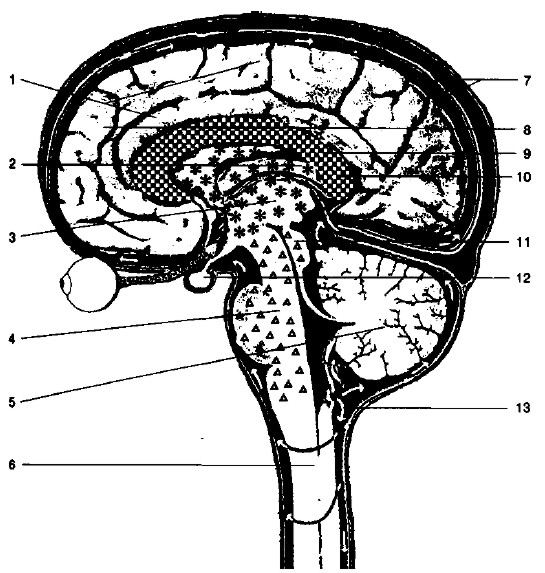

19 1 Großhirn, 2 Limbisches System (vorwiegend seitlich im Schläfenhirn liegend), 3 Zwischenhirn, 4 Stammhirn, 5 Kleinhirn, 6 Rückenmark, 7 Hirnhäute (dazwischen liquorgefüllte Räume), 8 Stirnhirn, 9, 10 Nervenbündel (rechte und linke Hemisphäre verbindend, sog. Balken), 11 Mittelhirn, 12 Hypophyse, 13 Liquor- Strömung Längsschnitt durch die Mitte des Gehirns (die weißen Pfeile zeigen die Strömung des Liquors, der das Gehirn sowohl im Innern als auch an der Oberfläche schützend umgibt und der u. a. auch körpereigene Drogen transportiert)

Schließlich spielen Gliazellen noch eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Fremdstoffen und sind für das Auslösen von Immunreaktionen im Gehirn verantwortlich. Der Mensch hat die Kapazitäten des eigenen Gehirns noch.

20 Er kann sich die Botenstoffe seines Körpers zunutze machen, indem er sie als Träger von Fähigkeiten anerkennt und sie zur Förderung von Entspannung, Kreativität oder Stimmungsaufhellung gezielt einsetzt. Jeder Mensch hat diese Fähigkeiten, kann sie wachrufen und stimulieren, wenn er weiß, dass Acetylcholin die inspirierenden Gedanken trägt, die Endorphine zu Analgesie und Euphorie führen oder dass Dopamin zu überschießender Phantasie und Kreativität beflügelt. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts behauptete der deutsche Arzt und Anatom F. J. Gall, dass alle wichtigen psychischmoralischen Eigenschaften des Menschen in der Großhirnrinde lokalisiert sind und durch Druck von innen sogar entsprechende Veränderungen an der Schädeldecke bewirken.

An der Hirnoberfläche stellte er Areale fest, die seines Erachtens für Verliebtheit, Ruhmessucht, Religiosität usw. zuständig seien. Obwohl die Galische Schädellehre (die sog. Phrenologie) und seine Hirnrindenlokalisation wissenschaftlich nicht ganz haltbar sind, war dies doch einer der ersten Versuche, psychische Fähigkeiten mit der Hirnrinde in Verbindung zu bringen. Die derzeitige Vorstellung über die Deutung der einzelnen Hirnrindenregionen beruht nicht nur auf anatomisch-neurophysiologischen Studien an Tieren, sondern auch auf Experimenten, die – meist ohne Wissen der Patienten – während hirnchirurgischer Operationen am Menschen vorgenommen wurden.

Darüber hinaus hat in der modernen Psychochirurgie das operative Ausschalten bzw. gezielte Zerstören einzelner Hirnareale auf makabre Weise die Bedeutung dieser Areale demonstriert. Das menschliche Gehirn lässt sich in folgende Regionen einteilen: Die Großhirnrinde (Cortex) ist der Sitz der Lern-, Sprech- und Denkfähigkeiten. Von ihr gehen auch alle willkürlichen Bewegungen aus. Das Zwischenhirn ist eine Umschaltstelle für alle ankommenden Reizeindrücke (Sehen, Tasten, usw.); jeder Befehl der Hirnrinde an die einzelnen Regionen des Körpers durchquert das Zwischenhirn. Das Limbische System ist das emotionale Zentrum, mit einer Informationsspeicherung (Gedächtnis) für vergangene Gefühle.

21 Das Stammhirn steht im Dienst der elementaren motorisch-sensiblen und vegetativen Funktionen des Lebens wie Atmung, Herzschlag, Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung. Das Kleinhirn koordiniert unsere Bewegungen. Stammhirn und Zwischenhirn können – jedes für sich – die lebensnotwendigen biologischen Grundfunktionen des Körpers (Atmung, Stoffwechsel, Kreislauf) aufrechterhalten und instinktive (auch stereotype) Bewegungen gewährleisten.

Fällt beim Menschen wegen unfallbedingter Zerstörungen beider Hemisphären oder durch hochgradige Hirndurchblutungsstörungen, Hirnentzündungen oder schwere Narkosezwischenfälle die Funktion der Großhirnrinde aus, dann können Zwischenhirn und Stammhirn voll tätig werden. Bei Funktionsausfall der Großhirnrinde, beim sog. apallischen Syndrom, scheinen die Patienten bewusstlos und dennoch wach zu sein: Trotz offener Augen reagieren sie nicht auf gewohnte Weise; sie sprechen nicht oder nur andeutungsweise, bewegen sich, im Bett liegend, stereotyp-reflektorisch; Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel bleiben oft über Jahre stabil; vertraute Geräusche (zum Beispiel das Ticken einer ihnen bekannten Uhr) beruhigen sie, auf Schmerzreize reagieren sie gequält. Durch das gesamte Stammhirn zieht die Formatio reticularis, ein netzartiges Nervenzellgeflecht und eine Schaltstelle zum Gehirn, die unser Bewusstsein erhellt und die Stimmung und das affektive Verhalten beeinflusst.

Darüber hinaus wirkt es im Extrapyramidalen System, einem bewegungsharmonisierenden System mehrerer Hirnregionen mit. Das verlängerte Mark (Medulla oblongata), die direkte Fortsetzung des Rückenmarks und der unterste Hirnabschnitt, ist eine zentrale Schaltstelle für alle auf- und absteigenden Nervenstränge. Von dieser Stammhirnregion gehen auch so wichtige vegetativ nervale Funktionen aus wie Atmung, Kreislauf, Stoffwechsel sowie Reflexe wie Schlucken, Husten, Niesen, Erbrechen. Über die Brücke (Pons) empfängt das Kleinhirn besonders die motorischen Bewegungsimpulse aus der Großhirnrinde.

22 Zwei wichtige Botenstoffe, von denen später noch oft die Rede sein wird, werden im Mittelhirn (einem Teil des Stammhirns) produziert: Dopamin und Noradrenalin. In der Substantia nigra, einer konzentrierten Anhäufung von braun-schwarzpigmentierten Nervenzellen, die Melanin und Eisen enthalten, wird Dopamin, der Phantasie und Kreativität fördernde Botenstoff, hergestellt. Der »Nigra-Farbstoff« Melanin entsteht aus der Aminosäure DOPA, der Muttersubstanz für Dopamin und für den leistungs- und stimmungshebenden Neurotransmitter Noradrenalin, der im Locus caeruleus, einem blaugefärbten Areal im Mittelhirn, besonders konzentriert vorkommt und die gezielten Aktivitäten der dortigen Neurone bestimmt (siehe S. 110).

Das Mittelhirn ist auch das Reservoir von Serotonin, einer ausgleichend-beruhigenden endogenen Droge (serotoninhaltige Nervenzellen sind in den Raphe-Kernen des Mittelhirns gelagert). Auch Acetylcholin-haltige Nervenzellen finden sich in dieser Hirnstammregion, und im Dach des Mittelhirns (Tegmentum mesencephali) agieren nicht nur einige Hirnnervenkerne (u. a. wichtig für die Augenbewegungen), sondern dort liegt auch der Nucleus ruber, der mit Endovalium-Rezeptoren ausgestattet ist und einen entspannenden Einfluss im Rahmen des Extrapyramidalen Systems geltend machen kann.

Das Zwischenhirn (Thalamus, Hypothalamus, Zirbeldrüse und Hypophyse) umgibt die mittlere liquorgefüllte Hirnkammer (III. Ventrikel); seitlich davon liegt das bogenförmige Limbische System. Das Zwischenhirn wird von außen völlig vom Großhirn umgeben. Das Kerngebiet des Zwischenhirns bildet der Thalamus, eine eiförmige, paarige graue Kernmasse. Der Thalamus füngiert als Umschaltstelle: Über ihn werden alle von der Außenwelt und aus dem Körperinneren stammenden Sinnesempfindungen zum Großhirn weitergeleitet, wo sie dann zum Erlebnis »Schmerz«, »Wärme«, »Wollust« u.a. werden.

Der Thalamus ist aber auch Teil des Extrapyramidalen Systems, das alle absichtlichen Bewegungen ausgewogen macht. Da durch den Thalamus auch die schmerzleitenden Bahnen ziehen, ist verständlich, dass dort die Opiatrezeptoren (die Rezeptoren für körpereigenes und körperfremdes Morphium) hochkonzentriert verteilt sind; entsprechend zahlreich sind dort auch endorphinhaltige Nervenzellen. Überdies sind im Thalamus viele Endovalium-Rezeptoren festgestellt worden.

23 Botenstoffe im Gehirn – einige Beispiele (Längsschnitt durch die Mitte des Gehirns) 1 Hirnrinde: Acetylcholin, Noradrenalin, Endovalium, Dopamin, GABA. 2 Thalamus (Zwischenhirn): Endorphine, Noradrenalin, Endovalium, Acetylcholin. 3 Hypophyse: Wachstumshormon, Oxytocin, Sexualorgane und andere Organe stimulierende Botenstoffe, Endorphine u. a. 4 Basalganglien (v. a. zu beiden Seiten der Hirnmitte): Dopamin (v. a. im Corpus striatum), körpereigene Psychedelika, Serotonin. 5 Limbisches System (v. a. zu beiden Seiten der Hirnmitte): Endorphine (v. a. im Amygdala), Endovalium (v. a. im Amygdala), GABA, Dopamin, körpereigene Psychedelika. 6 Zirbeldrüse: Melatonin und andere Botenstoffe. 7 Stammhirn: Noradrenalin (v. a. im Locus caeruleus), Dopamin (v. a. in der Substantia nigra), Serotonin, körpereigene Psychedelika (Mittelhirn), Endorphine.

24 Unterhalb des Thalamus befinden sich Zentren des autonomen (vegetativen) Nervensystems (Hypothalamus), von dem aus die Stoffwechselvorgänge, der Wasserhaushalt, das Wärmegleichgewicht, die Herzschlagfolge usw. reguliert werden. Zwei sehr wichtige Ausstülpungen – nach oben die Zirbeldrüse (Epiphysis cerebri), nach unten die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) – verknüpfen das Zwischenhirn noch auf besondere Weise mit allgemeinen Funktionen des Körpers: Sie sezernieren hormonelle Botenstoffe, die unmittelbar an das Blut abgegeben werden und in wechselseitiger Zusammenarbeit mit dem Zwischenhirn Wachstum, Geschlechtsreife, Blutdruck steuern (siehe S. 167ff.).

Die mittleren Teile des Hypothalamus produzieren vier für das Wohlbefinden entscheidende Hormone (die dann im hinteren Teil der Hypophyse, der Neurohypophyse, zwischengelagert werden): das ADH (das unsere Urinausscheidung kontrolliert), das MSH (das den Grad unserer Melancholie mitbestimmt), das multifunktionale Oxytocin (das Wehen sowie sexuelle Lust stimuliert) und schließlich das STH (das nicht nur für Wachstum sorgt, sondern unter den Hormonen den Rang eines Verjüngungsmoleküls genießt; siehe S. 173). Darüber hinaus wurden im Hypothalamus auch Dopamin, Endorphine, Endovalium und Acetylcholin nachgewiesen.

Im Randgebiet zwischen dem Zwischenhirn und dem Großhirn liegt das Steuerzentrum für emotionale Stimmung und Gedächtnis, das Limbische System. Es besteht aus zwei spiegelbildlichen Gebilden, zwei Halbringen, die tief in beiden Schläfenregionen des Gehirns eingelagert sind. Die vom Limbischen System bereiteten Empfindungen reichen von Relaxierung über angenehmes Lustempfinden bis zu überschäumender Euphorie.

Art und Ausmaß des Antriebs werden im Limbischen System festgelegt und können sich bis zu gefährlichen Aggressionsausbrüchen steigern. Alle genannten Hirnregionen waren und sind Ziel unzähliger stereotaktischer Eingriffe, bei denen auf mechanischem, elektronischem oder chemischem Weg bestimmte Hirnareale zerstört werden. Doch auch einige Psychopharmaka (z. B. Langzeitbehandlung mit Neuroleptika) können vergleichbare irreversible Hirnschäden zufügen.

25 Die Lokalisation psychisch-geistiger Fähigkeiten auf der Hirnrinde (in der Abb. ist die linke Hirnhälfte von außen betrachtet): 1a Antrieb für Bewegungsabläufe, 1 b Antrieb zu geistigen Leistungen, Ausdauer. 2 Motorisches Sprachzentrum (Sprechen). 3 Riechen. 4 Riech-Assoziationen. 5 Hemmungszone für 1a und 1b. 6 Hemmung für 7. 7 Körperbewegung. 7a Kopf- und Gesichtsbewegungen. 7b Fußbewegungen. 8 Körpergefühle (Berührung, Tasten, Temperatur usw.). 9 Hemmungszone für 8. 10 Sprachverständnis (akustisches Sprachzentrum), 11 Lesen (optisches Sprachzentrum), Schreiben, Rechnen. 12 Optische Erinnerungen und Assoziationen. 13 bewusstes Sehen. 14. Akustische Erinnerungen und Assoziationen (u.a. auch Musikverständnis). 15 Hören (akustischesSprachzentrum)

Die beiden Hemisphären des Großhirns sind in der Mitte durch dicke Bündel von Nervenleitungen miteinander verbunden (Balken oder Corpus callosum). Die Hemisphären-Oberflächen mit der grauen Hirnrinde haben ein charakteristisches Relief von tiefen Windungen (Gyri) und sind in einzelne Regionen (Lappen oder Lobuli) eingeteilt, z. B. Stirnlappen (oder Stirnhirn), Schläfenlappen (Schläfenhirn). Zum Großhirn gehören auch die Basalganglien, in das Hirninnere versprengte graue Hirnrindenteile. Diese Filialen der Großhirnrinde ahmen die Funktionen der Hirnrinde nach und beeinflussen alle Willkürbewegungen sowie Intelligenz, Gedächtnis, Willensentscheidungen, Bewusstsein, Körperempfindungen, Sehen, Sprechen, Rechnen, Schreiben.

28 Viele Kenntnisse über die Funktion des Großhirns gehen auf Experimente von Psycho- und Neurochirurgen zurück. Vorwiegend bei Epileptikern wurde die Verbindung beider Hemisphären, der Balken, experimentell durchtrennt. Bei den psychologischen Tests dieser psychochirurgisch geschädigten Versuchspatienten zeigte sich, dass die linke Hemisphäre mehr die logisch-analytische Hirnhälfte, die rechte Hemisphäre eher das künstlerische Hirn ist. Die rechte Hemisphäre ist zuständig für optisch-räumliches Wahrnehmen, farbiges Erleben, abstraktes Denken, visuelles Gedächtnis, Musik.

Die linke Hirnhälfte bevorzugt eher eine mathematisch-exakte Informationsverarbeitung, analytisches Sprachverständnis, nüchterne konkrete Details, Faktengedächtnis. In der Großhirnrinde sind mehrere Botenstoffe nachweisbar, die bedeutendste Rolle spielt das Informationen speichernde Acetylcholin; und Noradrenalin rüttelt sozusagen die grauen Hirnzellen wach und beeinflusst (auch durch seine emotionalen Verschaltungen) alle höheren Denkprozesse. Auf der gesamten Hirnrinde sind Endovalium-Rezeptoren nachweisbar, sie dämpfen die hirnelektrischen Ströme und verhindern cerebrale Krampfanfälle, wirken aber auch allgemein anxiolytisch und sedierend. Auch Serotonin, Dopamin, Endorphine – eigentlich alle bekannten körpereigenen Drogen – sind im Großhirn vertreten.

Über Nervenzellen, Synapsen und Botenstoffe.

Anfang dieses Jahrhunderts fertigte der spanische Neuroanatom Santiago Ramon y Cajal mit Hilfe eines einfachen Lichtmikroskops detaillierte Zeichnungen von Nervenzellen aus der Großhirnrinde. In seinen Zeichnungen sind die oberflächlichen Nervenzellschichten, die Pyramidenzellen, dargestellt, ebenso die vielzähligen kleinen und großen Zellfortsätze.

29 Seit dieser Feinzeichnung aus dem Jahre 1911 sind unzählige Details erforscht worden, ohne dem Geheimnis des menschlichen Gehirns grundsätzlich nähergekommen zu sein. Mit dem Elektronenmikroskop werden nicht nur die kleinsten Zellen sichtbar, sondern auch winzigste Zellinhalte in der Größe von Millionstel Millimetern. Mit Mikrokapillarsonden wird der Strom gemessen, der an der Zellmembran durch die Membrankanälchen fließt (Mini- Stromstärken von einigen Milliardstel Ampere).

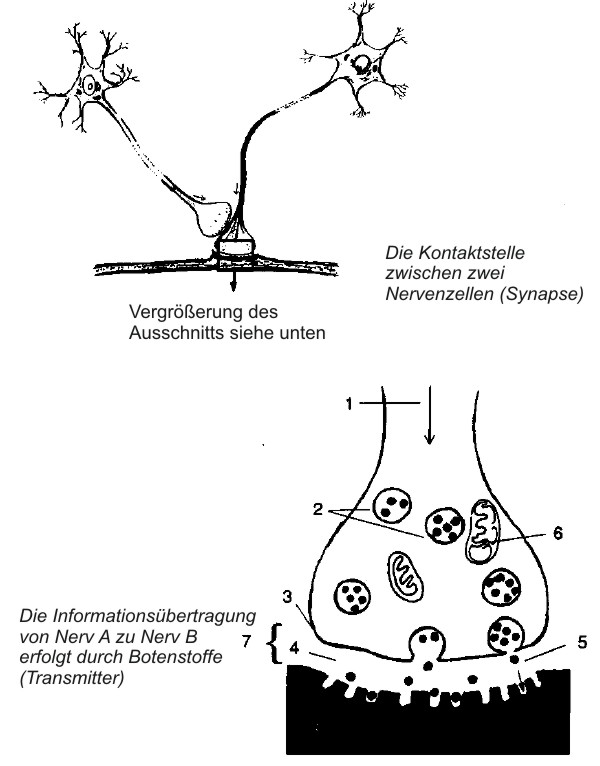

Sogar am lebenden Menschen können die Feinstrukturen des Gehirns sichtbar gemacht werden, z. B. durch die Computer-Tomographie (ein computergesteuertes Röntgenverfahren), die Kernspin-Tomographie (wo der Kopf der Versuchsperson inmitten überdimensionaler Magneten liegt) oder die Positronen-Emissions-Tomographie (wo mit Hilfe von radioaktiv zerfallenden Substanzen Einzelheiten des Hirnstoffwechsels sichtbar gemacht werden). Abbildung 1 zeigt einen Querschnitt durch den menschlichen Kopf und das menschliche Gehirn. Nehmen wir einen winzigen Ausschnitt (Abbildung 2) und betrachten ihn unter der Vergrößerung eines Lichtmikroskops (wie seinerzeit S. Ramon y Cajal), dann erkennen wir, dass sich das Gehirn aus einem dichten Geflecht von verschiedenen Nervenzellen aufbaut.

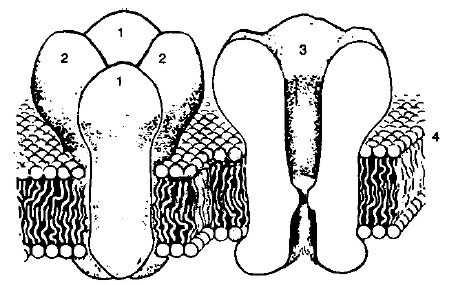

Diese Nervenzellen (Neurone) stehen untereinander mit kabelähnlichen Fortsätzen in Kontakt. Die kurzen Fortsätze heißen Dendrite, der lange Fortsatz wird Axon genannt und kann mehr als einen Meter lang sein. Die Kontaktstelle zwischen einer Nervenzelle und dem kabelähnlichen Zellfortsatz einer anderen Nervenzelle wird als Synapse bezeichnet. (Die Zeichnungen 3 und 4 entstanden auf der Basis elektronenmikroskopischer Aufnahmen.) An diesen Synapsen erfolgt durch Botenstoffe (Transmitter) der Informationsaustausch. Dies wird als chemisch-synaptische Übertragung bezeichnet. Daneben gibt es eine noch einfachere Art der Informationsübertragung, die elektrisch-synaptische Übertragung: Zwei Zellen grenzen mit ihren Membranen so eng aneinander, als hätten sie eine gemeinsame Membran. Ein einlaufender elektrischer Nervenimpuls kann sich dann ohne Widerstand von einer Zelle zur nächsten ausbreiten.

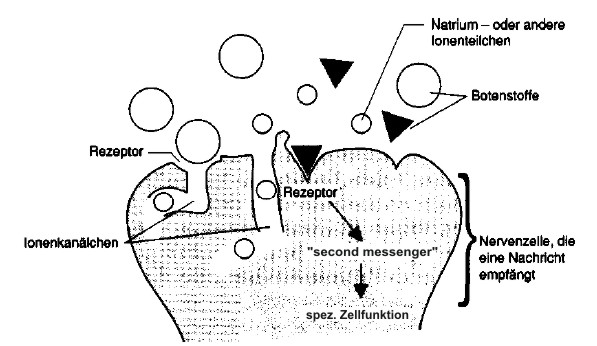

30 Abbildung 5: Die Vereinigung von Botenstoff und Rezeptor geschieht nach dem Schlüssel-Schloss- Prinzip; dabei werden lonenkanälchen geöffnet. Nimmt ein Rezeptor eine Nachricht entgegen, schickt er im Innern seiner Zelle ein Botenmolekül auf den Weg (second messenger).

Diese elektrische Informationsübertragung ist im Zentralnervensystem durchaus verbreitet, allerdings nur an eng kooperierenden, funktionell meist gleichen, zusammenklebenden Zellen. Weitaus größere Bedeutung – unter anderem für die Übermittlung differenzierter Informationen – haben die chemisch-synaptische Übertragung und die dabei agierenden Botenstoffe: Ein ankommender, elektrischer Nervenimpuls (in Abbildung 4 geschieht dies im Axon eines Nerven A) setzt Botenstoffe frei, die den synaptischen Spalt durchwandern und an den Rezeptoren einer anderen Nervenzelle (B) ankoppeln. Dadurch wird Information übertragen.

Auch die Informationsspeicherung (Lernen und Gedächtnis) geschieht aus neurophysiologischer Sicht überwiegend in den Nervenzellen und u. a. durch spezifische synaptische Aktivitäten. Der Botenstoff und der Rezeptor können sich nur vereinigen, wenn beide exakt – nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zueinander passen.

31 Sowohl Botenstoffe als auch Rezeptoren können ihre Gestalt verändern. Bei der Vereinigung von Botenstoff und Rezeptor werden sogenannte lonenkanälchen (Porenöffnungen) an der Zellmembran (Abbildung 5) geöffnet: Natrium-, Kalium-, Calcium-, Chlorid- oder andere Ionen fließen durch die Kanälchen und stellen so den elektrischen Spannungsunterschied zwischen dem Inneren der Zelle und der Zellumgebung wieder her. Nachdem der Botenstoff seine Nachricht übermittelt hat, wird er entfernt. Nimmt der Rezeptor die Nachricht entgegen, so animiert er sogleich im Innern seiner Zelle sogenannte zweite Boten (second messengers, Abbildung 5). Diese neuen Boten organisieren, dass die Nachricht weitergeschickt wird, bauen einen entsprechenden Nervenimpuls auf oder lösen eine bestimmte Zellfunktion aus, z. B. die Kontraktion kleinster Muskelfasern (Myofibrillen).

Die meisten Psychopharmaka wirken u. a. auf die Synapsen, können die Wirksamkeit der Transmitter verstärken oder blockieren, indem sie z. B. Rezeptoren »besetzen« und so Transmitter verdrängen. Doch der Mensch ist auf Psychopharmaka nicht angewiesen: Faszinierend ist die kaum bekannte Tatsache, dass der Mensch durch bestimmte Vorgehensweisen und Übungen in der Lage ist, körpereigene Botenstoffe zu mobilisieren, deren Zusammensetzung und Konzentration zu verändern und Einfluss auf sein synaptisches Geschehen zu nehmen.

Die körpereigenen Drogen des Menschen

Schon die Ärzte im antiken Griechenland glaubten an spezifische Körpersäfte, die Gemüt und Handeln des Menschen bestimmen würden. Eine etwas kompliziertere Theorie entwarf im 17. Jahrhundert der französische Wissenschaftler und Philosoph Rene Descartes, der aufgrund des damaligen anatomischen und biologischen Wissens ein Konzept über die Wechselwirkungen zwischen Seele und Körper erarbeitete und mit seinen Überlegungen den heutigen, neurophysiologischen Erkenntnissen sehr nahe kam: Der Sitz der Seele ist – so sagte er – in der Zirbeldrüse (Corpus pineale), einer Region im Zwischenhirn; von hier aus gehen – mit Hilfe einer spezifischen Substanz – Impulse an die verschiedenen Organe und Muskeln.

Die besagte spezifische Substanz fließt in kleinen und kleinsten Röhrchen – Nervenleitungen entsprechend – und überbringt so die einzelnen Befehle der Seele. Und andererseits wird alles, was der Mensch sieht, hört und tastet, der Zirbeldrüse (und damit der Seele) übermittelt. Der menschliche Körper wurde von Descartes als eine Art Bio-Maschine beschrieben, die von einem übergeordneten Zentrum – der Seele – bedient und gesteuert wird. Geist (Seele) und Körper werden bei diesem »dualistischen« Menschenbild als zwei unterschiedliche Instanzen gesehen, die aufeinander einwirken, obwohl die Seele dem Körper übergeordnet wird.

Die Zirbeldrüse hat (entsprechend den neurophysiologischen Ergebnissen) zwar eine wichtige Bedeutung innerhalb des Zentralnervensystems, allerdings als Sitz der Seele würde man sie heutzutage nicht mehr bezeichnen. Die Neurohormone, die von der Zirbeldrüse ausgehen, haben Einfluss auf die Hautfarbe und auf die sexuelle Reifung.

33 Außerdem erfüllt die Zirbeldrüse einige Kontroll- und Koordinierungsfunktionen beim Zusammenspiel der Neurotransmitter. Die Zirbeldrüse erhält Impulse vom Sehnerv, überdies dringen bei Tier und Mensch Lichtquanten durch Haut und Schädelknochen zu den Pinealzellen. All dies bringt unseren individuellen Biorhythmus in Gleichklang mit den rhythmischen Vorgängen der Natur (Jahreszeiten, Zyklen der Gestirne).

Die gegenwärtigen Neuro- und Psychowissenschaften vertreten ein Konzept, das dem Descartes‘ überraschend ähnlich ist. In millionenfachen Experimenten mit Elektronenmikroskopen, radioaktiven Substanzen, Mikroelektroden, Kernspintomographen wurden und werden Legionen von Versuchstieren geopfert, und auch Tausende von Testpersonen leisten – freiwillig und unfreiwillig – ihren Beitrag zur Forschung. Im Vergleich zu den Vorstellungen von Rene Descartes wurden keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse gewonnen, man fand lediglich eine Fülle neuer Details. Doch auch diese Einzelergebnisse gewähren interessante Einblicke in die Biologie des Menschen. Existenz und Bedeutung der von Descartes postulierten befehlsübertragenden Substanzen blieben der modernen Wissenschaft bis zur Mitte dieses Jahrhunderts verborgen.

Jahrzehntelang glaubte die Forschung, dass das Nervennetz vor allem mit elektrischen Impulsen arbeiten würde, wobei biochemischen Substanzen nur eine untergeordnete Rolle zugebilligt wurde. Letztendlich meinte man, das zentrale und periphere Nervennetz würde wie ein hyperdifferenziertes Telegraphensystem funktionieren. In der Tat sind manche Ähnlichkeiten vorhanden: Von den Nervenzellen im Gehirn, dem Zentrum, werden Nachrichten und Befehle mit Hilfe elektrischer Impulse über kabelähnliche Nervenphasen an den Zielort geleitet und veranlassen beispielsweise die Handmuskulatur zu willkürlicher Bewegung. Die wichtigsten Nervenbahnen haben stattliche Größe und sind – zum Beispiel bei chirurgischen Eingriffen – deutlich sichtbar; sogar schon die Anatomen des Mittelalters haben versucht, die Hauptnerven darzustellen.

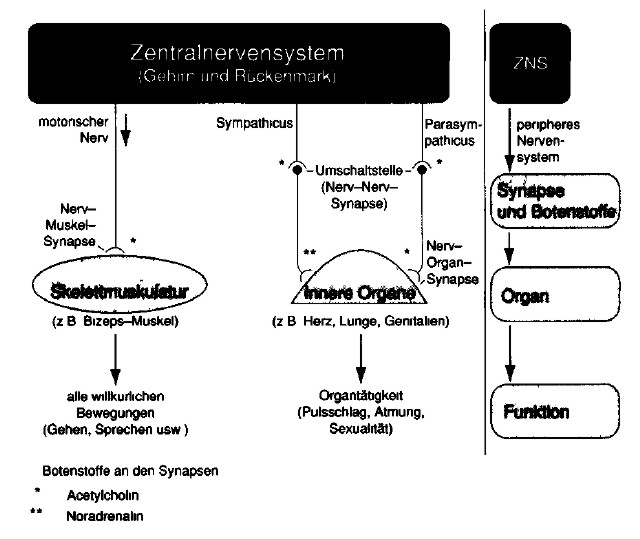

34 Manche Nervenleitstränge sind dicker als ein Finger, und einzelne Nervenäste können eine beachtliche Länge erreichen: bis zu 1,20 Metern beim Menschen und bei der Giraffe gar 4,50 Meter. Als Hauptleitungen des körpereigenen Nachrichtensystems gelten die 12paarigen direkt vom Stammhirn ausgehenden sogenannten Hirnnerven und die 31 Paar Rückenmarks- oder Spinalnerven beim Menschen. Eng damit verbunden ist ein weiteres Nachrichtennetz: das vegetative Nervensystem, das, anatomisch und funktionell eigenständig, alle unbewussten, nicht willentlichen Vorgänge in unserem Körper steuert.

Die Nachrichten in den Nervenleitungen eilen nicht nur in Richtung Peripherie, sondern von den Augen, der Haut und den anderen Sinnesorganen kommen Empfindungsleitungen (sensible Nerven), die mit den anderen Nerven in einer gemeinsamen Hülle verlaufen und die Eindrücke aus unserer Umwelt direkt ins Zentrum – an unser Gehirn – melden. Die Befehle (z. B. Hirn —>Peripherie) und die Empfindungen (z. B. Peripherie —>• Hirn) werden, vereinfacht gesagt, mittels kleiner codierter Stromstöße durch die Nervenleitungen geschickt. Die Informationsübertragung von einer Nervenzelle zur anderen geschieht an kompliziert gebauten Schaltstellen, den sogenannten Synapsen.

Lange Zeit glaubte man, die ankommenden elektrischen Impulse würden an diesen Schaltstellen von einer Nervenzelle auf die benachbarte Nervenzelle wie ein Funke überspringen. Doch schon Ende der zwanziger Jahre gab es vage Hinweise, und seit den fünfziger Jahren ist experimentell bewiesen: Sobald der Nervenimpuls am Ende des Nervenstranges angelangt ist, löst er nicht nur weitere elektrische Vorgänge aus, sondern setzt vor allem eine Vielzahl von biochemischen Substanzen in Bewegung. Die Botschaft, die an einer Synapse in Form eines Nervenimpulses ankommt, wird durch winzige Botenmoleküle (Neurotransmitter) aufgegriffen und der benachbarten Nervenzelle überbracht. Diese Nachbarzelle nimmt den Befehl des Neurotransmitters durch einen spezifischen Empfangsschalter (Rezeptor) entgegen.

35 Dann startet die Zelle ein hochkompliziertes System biochemischer Vorgänge, wobei wiederum Botenmoleküle – allerdings andere als vorher – eine entscheidende Rolle spielen. All dies ist – biochemisch gesehen – das zentrale Ereignis im Gehirn und im gesamten Nervensystem: Unsere Wahrnehmungen, unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen werden von Botenstoffen getragen, weitergeleitet und »verarbeitet«. Die Botenstoffe ermöglichen den Informationsaustausch zwischen den Millionen und Abermillionen Nervenzellen, die sich in einem ständigen »Dialog« aufeinander abstimmen. In diesem Dialog fungieren die Botenstoffe gewissermaßen als »Wörter«.

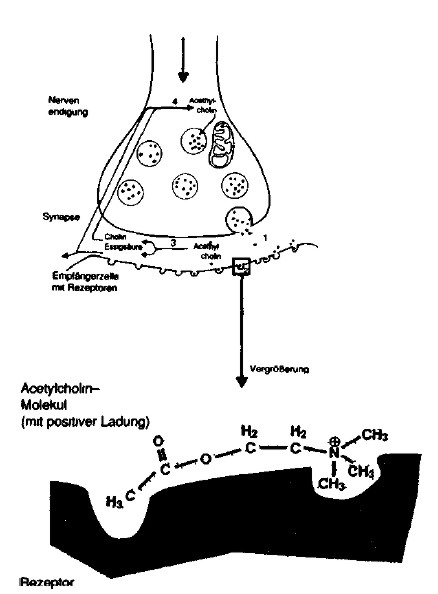

Denken, Fühlen und Handeln ist ohne Botenstoffe nicht möglich. Und es sind Botenstoffe, die die ankommenden Botschaften im Bereich der Synapse genau registrieren und für die Informationsspeicherung sorgen: Dies ist die Grundlage für unser Gedächtnis. Wenn wir einen neuen, selbst sehr einfachen Vorgang in unser Gedächtnis aufnehmen wollen (z. B. die Erklärung der Schlüssel für ein uns fremdes Haus), dann werden die Synapsen von Millionen von Nervenzellen (und damit unzählige Botenstoffe) unterschiedlich intensiv in Erregung versetzt. Der menschliche Körper produziert eine Vielzahl von Botenstoffen, nicht nur in den Synapsen, nicht nur im Gehirn, sondern in allen Organen, in allen Körperregionen. Als erster Botenstoff wurde in den zwanziger Jahren Acetylcholin entdeckt.

Viele Jahre später erkannte man die Transmitter-Bedeutung von Noradrenalin. Dann nahm man lange Zeit an, das menschliche Nervensystem würde nur über diese beiden Neurotransmitter verfügen. Kurioserweise war es die Psychopharmaka- Forschung, die immer wieder neue Neurotransmitter nachweisen konnte. Dieser aufwendig betriebene, mit Milliarden Dollar finanzierte Forschungsbereich der Pharmaindustrie sucht ständig nach »besseren« Pillen, um aus dem menschlichen Gehirn Depressionen, Ängste oder Schmerzen zu vertreiben, um Über-Phantasierendes chemisch zu dämpfen oder um antriebsarmen Menschen mit Hilfe synthetischer Mittel neuen Schwung zu geben.

36 Bei der laborchemischen Suche nach neuen erfolgreichen Antidepressiva, Schmerz- oder Beruhigungsmitteln eröffneten sich bahnbrechende Erkenntnisse, die eigentlich gar nicht im Sinne des ursprünglichen Forschungsauftrags lagen. Der menschliche Körper – so zeigte sich – produziert eigene Psycho- Drogen: beispielsweise schmerzstillende, morphinähnliche Stoffe (Endorphine) oder angstlösende, valiumähnliche Substanzen (das sog. Endovalium) oder LSD-ähnliche endogene Drogen oder anregend wachmachende Neurohormone (z. B. Noradrenalin) oder phantasiefördernde Transmittermoleküle (z. B. Dopamin).

Weltweit konzentrierten sich Biochemiker, Neurophysiologen und Pharmakologen in hochtechnisierten Forschungslabors auf die sensationellen Fähigkeiten des eigenen Körpers: der Mensch als autonomer Pharmaka- und Drogenproduzent. Bis Mitte der siebziger Jahre kannte man gerade fünf verschiedene Neurotransmitter. In den achtziger Jahren wurden in relativ kurzer Zeit Dutzende von Botenstoffen gefunden und in ihrer Molekularstruktur dargestellt; gegenwärtig wird fast wöchentlich eine Neuentdeckung gemeldet.

Mittlerweile nimmt man mindestens hundert besonders wichtige und häufig auftretende Neurotransmitter an, insgesamt sind aber mehrere Hundert Botenstoffe im menschlichen Körper aktiv. Hinzu kommt, dass einige als zentral wichtig erachtete Neurotransmitter offenbar zusätzliche Hilfsboten um sich haben, die die Tätigkeit der »Chefboten« unterstützend verstärken oder gegebenenfalls ihn bremsen, wenn er in einen Aktivitätsrausch zu verfallen droht.

Einer dieser hochbedeutsamen, einflussreichen Neuro-Boten ist das Acetylcholin, bei dessen Mangel wir nichts Neues mehr lernen können, ja sogar – wie bei der Alzheimer Krankheit – unser Gedächtnis verlieren. Dieses Molekül, aus dem gewissermaßen unsere Gedanken sind, hat gleich mehrere Botenmoleküle als Adjutanten. Substanz P heißt einer dieser »Hilfsboten«, ist aber durchaus auch in der Lage, eigenständig als »Hauptmolekül« aufzutreten.

37 Die chemisch überraschend schlicht gebauten Botenstoffe zeigen durchaus Individualität. Ein und derselbe Botenstoff wirkt an verschiedenen Orten auf unterschiedliche Weise; beispielsweise erfüllt das erwähnte Acetylcholin in der Großhirnrinde völlig andere Aufgaben als an der Skelettmuskulatur. Die Forschung der Pharmaindustrie versucht nun seit Jahren, Substanzen herzustellen, die den körpereigenen Drogen des Menschen ähnlich oder gleich sein sollen. Bei einigen Substanzen ist dies gelungen: So dachte man, mit synthetisch hergestelltem Acetylcholin könne man die Gedächtnisleistung fördern oder Alzheimer-Kranke heilen. Aber der menschliche Körper baut das künstlich synthetisierte Acetylcholin sofort ab, obwohl es mit dem körpereigenen Acetylcholin identisch ist, vernichtet es, gleichgültig ob es als Pille oder als Injektion verabreicht wird.

Auch die Herstellung künstlicher Endomorphine war ein Fehlschlag: Man versprach sich ein starkes, nicht süchtig machendes Schmerzmittel. Aber diese Hoffnung war offensichtlich falsch. Die künstlich hergestellten »Endorphine« – in den Muskel oder in die Vene verabreicht – können genauso zur Abhängigkeit führen wie das seit alters her bekannte Morphium aus der Mohnpflanze. Die künstlich hergestellten Endorphine zeigen also andere Effekte als die körpereigenen Drogen: Die natürlichen Endorphine, die jeder im Körper hat, machen normalerweise nicht abhängig, sonst wäre ja jeder Mensch süchtig.

Naheliegend wäre es, psychologische Methoden und nichtchemische Techniken zu erforschen, um damit dann gezielt bestimmte körpereigene Botenstoffe zu stimulieren. Natürlich hat die Pharmaindustrie an einer solchen Forschung kein Interesse, weil derartige Entdeckungen nicht finanzträchtig sind. Erstaunlicherweise ist bisher nur wenigen bekannt, dass es bereits jetzt möglich ist, mit Hilfe bestimmter Methoden einige spezifische körpereigene Botenstoffe zu stimulieren. Beispielsweise ist experimentell erwiesen, dass durch zwei so unterschiedliche Verfahren wie Akupunktur oder das Lauschen angenehmer Musik der Endorphin-Spiegel im Körper deutlich erhöht werden kann.

38 Ein erstrebenswertes Ziel der Neuro- und Psychowissenschaften sollte sein, nicht noch mehr exogene (= von außen zuzuführende) Drogen herzustellen, sondern die Aufmerksamkeit auf die endogenen (körpereigenen) Drogen zu richten, also auf die Botenstoffe (Neurotransmitter, Neurohormone), die die entscheidende Grundlage allen Denkens, Fühlens und Handelns sind. Die Nervenzellen haben die außergewöhnliche Eigenschaft, ein Signal oder eine Information an einen, auch weit entfernten Ort des Körpers zu übermitteln. Die Mikroanatomie einer Nervenzelle zeigt, dass sie für diese Nachrichtenübermittlung bestens qualifiziert ist:

Der Zellkörper ähnelt zwar den übrigen Körperzellen, doch hat die Zelle wie ein winziger Tintenfisch eine Vielzahl von Zellarmen (auch Zellfortsätze genannt). Die überaus zahlreichen kurzen Arme der Nervenzelle heißen Dendrite; der einzige auffällig lange, oft über viele Zentimeter sich erstreckende Fortsatz wird Axon (griechisch: Achse) genannt. Eine besonders arbeitsame Nervenzelle hat 1000 oder sogar 10000 Dendrite und berührt mit diesen Zellarmen benachbarte Nervenzellen. So entsteht ein Bild, als würden vielarmige Kleinstlebewesen sich gegenseitig ihre unzähligen Händchen reichen.

Auf engstem Raum entwickelt sich dadurch ein dicht verschaltetes Nervennetz. Empfängt eine Nervenzelle über einen ihrer Dendrite eine Nachricht, so wird der entstandene Impuls zum einen in der Zelle »verarbeitet« und eventuell auch gespeichert, zum anderen wird er entlang des Axons fortgeleitet bis zum Ende dieses Nervenstranges. Bei all diesen Vorgängen spielen offenbar elektrochemische Prozesse als treibende Kraft eine wesentliche Rolle.

Eine Nervenerregung, die sich als elektrochemische Aktivitätswelle am Axon ausbreitet, kann eine Geschwindigkeit bis zu 120 m pro Sekunde erreichen. Nur so erklärt sich, dass viele Lebewesen – auch der Mensch – in entsprechenden Situationen überaus rasch reagieren können: Wenn das Auge zum Beispiel einen Ball auf das Gesicht zufliegen sieht, wird dieses Geschehen sofort dem Gehirn signalisiert; dann ergeht vom Gehirn der Befehl an die Hände, den Ball entweder abzuwehren oder zu fangen.

39 In Bruchteilen einer Sekunde wird eine differenzierte visuelle Wahrnehmung weitergeleitet, im Zentralnervensystem werden gleich mehrere Regionen erregt und müssen sofort koordiniert reagieren und sinnvolle Befehle an die Peripherie erteilen. An dieser Blitzaktion des Nervensystems sind außer den dazugehörigen Kreislauf- und Stoffwechselvorgängen mehrere Millionen Nervenzellen aktiv beteiligt, unzählige, sehr verschiedene Transmitter-Moleküle und Rezeptoren und Legionen von Hilfsproteinen und energiegeladenen Molekülen; darüber hinaus wird das Geschehene auch noch als abrufbares Gedächtnis gespeichert.

Der Vergleich des Nervennetzes mit einem Telegrafensystem ließe sich erweitern, wenn wir uns vorstellen, dass eine Person, die einen Telegrafen bedient, allerlei Nachrichten sowohl weiterleitet als auch entgegennimmt; diese Person entspräche hinsichtlich ihrer Funktion den Botenstoffen des Nervensystems. Der »ortsnahe« Nachrichtenaustausch würde gewissermaßen über die Dendriten erfolgen; der Fernverbindung dient das Axon. Sind Meldungen in nächste Nähe zu bringen oder sind es besonders wichtige Botschaften, dann geschieht die Übermittlung nicht mit Hilfe der Nervenleitungen, sondern das Botenmolekül macht sich gleichsam selbst auf den Weg und überbringt die Nachricht.

Die Neurotransmitter kommen nicht nur an den Nervensynapsen vor und werden nicht nur in den Nervenendigungen und im Gehirn hergestellt. Manche Botenstoffe werden in der Magenwand (z. B. Secretin), in der Muskulatur, in der Haut (z. B. Histamine) gebildet – wahrscheinlich sind alle Organe, alle Regionen des Körpers an der Produktion von Botenstoffen beteiligt. Einige Transmitter wandern in Blut- und Lymphbahnen, ähnlich wie die klassischen Hormone (also Adrenalin, Cortison, Schilddrüsen- und Sexualhormone, Insulin); diese Hormone waren den Neuro-Wissenschaften schon lange vor den Transmittersubstanzen bekannt. Als Hormone lassen sich solche Botenstoffe definieren, die in spezialisierten Organen (z. B. Nebenniere, Schilddrüse, Hypophyse) hergestellt werden und über die Blut- oder Lymphwege in alle Körperbereiche vordringen können.

40 Hormone sind lebenswichtige Wirkstoffe und regeln in enger und permanenter Zusammenarbeit mit dem Nervensystem entscheidende Funktionen unseres Körpers wie Stoffwechsel, Wachstum, Sexualität. Früher wurden die Neurotransmitter und die Hormone zwei unterschiedlichen Funktionsbereichen zugeteilt; heute neigen viele Neurowissenschaftler dazu, alle Botenstoffe – ob Neurotransmitter, Neuro-Hormone oder Hormone – als ein einziges eng miteinander verbundenes System zu betrachten.

Dabei sind die Hormone (Schilddrüsenhormone, Cortison o. a.) in ihrer Tätigkeit etwas langsamer als die Neurotransmitter, dafür aber anhaltender wirksam und bringen eine gewisse Konstanz in die täglichen Abläufe des Lebens. Früher ging man davon aus, dass einige Hormone – z. B. Insulin – nur in bestimmten Drüsen (in diesem Fall in der Bauchspeicheldrüse) gebildet würden; inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass auch das Gehirn in der Lage ist, alle im Körper vorkommenden Hormone herzustellen, sogar das blutzuckerregulierende Insulin.

Die meisten Botenstoffe – ob Neurotransmitter oder Hormone – sind im gesamten Körper vorhanden und arbeiten ständig eng zusammen. Unsere Aktivität, unser Temperament, wie schnell wir denken oder reden, wie geschickt wir reagieren – all dies ist davon abhängig, wie sehr beispielsweise die Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin uns anfeuern oder in welchem Maße ein anderer Neurotransmitter – Serotonin – uns beschwichtigt und zurückhält oder wie groß der Einfluss der leistungssteigernden, aber energieabbauenden Schilddrüsenhormone ist.

Die Transmitter sind nicht nur Überbringer von Botschaften, sondern gewissermaßen das chemische Substrat unserer Gedanken und Gefühle. Entsteht ein Gedanke, dann geschieht dies durch ein Zusammenspiel von mehreren unterschiedlichen Transmittern. Entwickelt sich zuerst ein Gedanke und dann eine Kombination von Botenmolekülen, oder bildet sich zuerst ein molekulares Bild, das einen Gedanken hervorbringt? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Das Ergebnis dieser beiden Prozesse scheint ähnlich zu sein.

Ein Gedanke wird von Milliarden Transmitter-Molekülen getragen, ähnlich ist es mit unseren Gefühlen, die durch unterschiedlich hohe Konzentrationen der verschiedenen Transmitter erzeugt werden. Für wohlgelaunte, unternehmungsfreudige Aufgewecktheit sorgt u. a. der Transmitter Noradrenalin, für ruhige, melancholische Beschaulichkeit ist der Botenstoff Serotonin verantwortlich, und ein Überschuss an Dopamin führt zu übersteigerter Phantasie und emotionaler Hyperaktivität. Bei der hochspezifischen Wirkung, die Transmitter entfalten, könnte man erwarten, dass diese Moleküle eine überaus komplizierte chemische Struktur haben. Doch das Gegenteil ist der Fall: Nahezu alle bisher bekannten Transmitter haben einen sehr einfachen chemischen Aufbau.

So ist der Botenstoff GABA eine Aminosäure, die in der alltäglichen Nahrung enthalten ist und die fast jeder Pflanze als Baustein dient und auch in jeder menschlichen Zelle vorkommt: und dennoch ist dieses Allerweltsmolekül GABA in der Lage, feindifferenzierte Arbeit an den Synapsen der Nervenzellen zu verrichten; überdies ist GABA einer der am weitesten verbreiteten Botenstoffe des menschlichen Nervensystems. Auch andere Neurotransmitter leiten sich von den Aminosäuren ab oder bestehen aus einer Kette mehrerer Aminosäuren (sogenannte Neuropeptide).

Wieder andere, äußerst wichtige und das menschliche Verhalten wesentlich bestimmende Transmitter sind einfach strukturierte Amoniumverbindungen (sogenannte Amine); zu ihnen gehören Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Noradrenalin ist nicht nur der Stoff, der im Gehirn Wachheit und gesteigertes Bewusstsein bringen kann, sondern reguliert als Botenstoff des vegetativ-sympathischen Nervensystems auch Herzschlag, Blutdruck und Darmtätigkeit und ist überdies zusammen mit Adrenalin als Hormon der Nebenniere allgemein aktivierend, energieverbrauchend tätig.

42 Und Noradrenalin ist ein Beispiel dafür, dass manche Transmitter durch geringfügige Umwandlung aus einem anderen Transmitter entstehen können: Dopamin, der »wilde Künstler« unter den Transmittern, kann seine Gestalt verändern und tritt dann als Noradrenalin auf. Ähnlich wie Noradrenalin macht auch Dopamin den Menschen wach und aufmerksam, kann aber darüber hinaus – individuell sehr verschieden – phänomenale Eigenschaften wecken: Für die kreativ-ausufernde Phantasie eines Malers ist Dopamin ebenso der Initiator wie für die instinktiv-fein-koordinierten Bewegungen einer Tänzerin.

Dopamin verwischt die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn und ist mitbeteiligt, wenn ein Mensch in bisher unbekannte psychische Grenzsituationen gerät. Wegen ihres einfachen chemischen Aufbaus können die Neurotransmitter im Körper aus den reichlich vorhandenen chemischen Kleinbausteinen problemlos hergestellt werden. Diejenigen Neurotransmitter, die der Nachrichtenübertragung dienen, werden in den jeweiligen Nervenendigungen in bläschenähnlichen Gebilden (in den sog. synaptischen Vesikeln) aufbewahrt.

Kommt ein elektrochemischer Impuls an der Nervenendigung an, dann entleeren diese Vesikel die Neurotransmitter an der Stelle, wo die Nervenendigung die Nachbarzelle kontaktiert (also an der Synapse). Bei einem Impuls werden verschiedene Transmitter freigesetzt, wobei die Moleküle nicht nur erregend, sondern auch hemmend auf die Nachbarzelle einwirken können. Die Boten-Moleküle müssen sich – wenn sie ihre Botschaft weitergeben wollen – einen passenden Rezeptor an der Nachbarzelle suchen.

Die Rezeptoren, bei denen es sich biochemisch um Proteine handelt, akzeptieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip das Boten-Molekül entweder als richtig und lassen es eindringen, oder aber sie weisen das Molekül ab. Die nachgeschaltete Nervenzelle kann also eine ankommende Botschaft ganz oder teilweise zurückweisen und dadurch modifizieren. Erst wenn ein Kontakt zwischen Rezeptor und Transmitter-Molekül zustande kommt, wird die Botschaft weitergeleitet.

43 Rezeptoren sind keine starren Strukturen an der Zelloberfläche, sondern können offenbar in kürzester Zeit aufgebaut werden und ebenso schnell wieder verschwinden. Wenn ein Neurotransmitter nicht die entsprechenden Rezeptoren vorfindet, kann er seine Nachricht nicht übergeben. Die Rezeptoren sind Teil des komplexen synaptischen Geschehens, das nur als Ganzes funktioniert. Wenn wir unsere körpereigenen Drogen willentlich zu aktivieren versuchen (siehe S. 183), beeinflussen wir auch das gesamte System der Informationsverarbeitung. Wir richten unsere Aufmerksamkeit vor allem auf die Botenstoffe, weil über ihre Funktion vieles bekannt ist und weil sie im Gehirn und im gesamten Körper, an jeder Zelle, überall wirken.

Sogar im Innern der Nervenzellen existieren bestimmte Botenstoffe, die für Entstehung und Ansprechbarkeit der Rezeptoren verantwortlich sind. Sobald es zu einer Interaktion zwischen Neurotransmitter und Rezeptor kommt, beginnt in der Zelle, die den Reiz entgegennimmt, eine Reihe von Aktivitäten zur Weiterleitung und/oder Speicherung der Botschaft. Hier treten erneut Botenmoleküle auf (second messengers), die die biochemische Botschaft in einen elektrochemischen Impuls umwandeln. Dabei fließen positiv geladene Natrium-Teilchen (Na+-Ionen) ins Zellinnere, und Kalium-(K+)Ionen verlassen die Zelle durch winzige lonenkanälchen – auch noch andere Elektrolyte, z. B. Chlor- (Cl~)Ionen sind beteiligt.

So baut sich ein elektrochemischer Impuls auf, der erneut an einem Nervenstrang entlangeilt, bis er die nächste Zelle erreicht. Winzige Energiekraftwerke in der Zelle machen all diese Vorgänge erst möglich: ATP (Adenosintriphosphat) heißt dieses energiegeladene chemische Partikelchen; es ist trotz seiner Kleinheit die Hauptenergiequelle des menschlichen Körpers. Neurotransmitter sind in der Lage, diese Mini-Kraftwerke anzuzapfen und dadurch Energie freizusetzen. Nachdem die Neurotransmitter ihre Botschaft an den Rezeptor abgegeben haben, unterliegen sie unterschiedlichen Bestimmungen.

44 So wird beispielsweise der Transmitter Acetylcholin sofort nach Erfüllung seiner Aufgabe – von einem spezifischen Enzym in der Mitte durchtrennt. Die meisten anderen Neurotransmitter überleben ihre Botschaftertätigkeit, doch werden sie — gleich nach ihrem Rezeptor-Kontakt — zwangsweise wieder in die ursprüngliche Nervenzelle zurücktransportiert: Damit wird ein mehrmaliges, zu starkes Erregen der Nachbarzelle vermieden.

Dieses rasche Beseitigen der Neurotransmitter verhindert außerdem, dass – z. B. im Fall der Endorphine – ihre Wirkung (Schmerzfreiheit) länger anhält als unbedingt nötig. Den Zustand einer etwas ausgedehnteren oder andauernden Schmerzfreiheit lernt der Körper also gar nicht erst kennen; dies ist wohl auch der Grund, warum durch Endorphine oder durch andere Transmitter nicht – oder nur selten – Sucht entsteht. Das deutet darauf hin, dass körpereigene Drogen unter bestimmten Umständen doch süchtig machen können, wie in einem späteren Kapitel noch erörtert werden wird.

Noch bevor man die Vielzahl von Neurotransmittern chemisch analysieren konnte, postulierte man die Existenz von Rezeptoren und konnte sie bald auch – indirekt – nachweisen. Als erste wurden die Rezeptoren der körpereigenen Morphine entdeckt. Aus der ältesten Heilpflanze des Menschen stammt eine der wirksamsten und stärksten Arzneien: das Opium. Es sorgt für Entspannung, Ruhe und angenehme Stimmung, vertreibt die stärksten Schmerzen und bringt in höherer Dosierung Euphorie und Rausch. Die modernen Pharmakologen stellten mit Staunen fest, dass nur relativ geringe Mengen von Opium nötig waren, um sich von Schmerzen zu befreien.

Von manchen künstlich hergestellten opiumähnlichen Stoffen, den sogenannten synthetischen Opiaten genügen wenige Tausendstel Gramm, um einen Menschen schmerzfrei zu machen. Dieses Phänomen ist eigentlich nur erklärbar, wenn man davon ausgeht, dass sich die Opium-Moleküle nicht über die Nervenzellen des gesamten Körpers ausbreiten, sondern dass sie an wenigen, ganz bestimmten Bindungsstellen (Rezeptoren) ankoppeln. Mit radioaktiven Markierungssubstanzen haben sich tatsächlich spezifische Opiat-Rezeptoren im Gehirn und Rückenmark nachweisen lassen.

45 Man fragte sich: Hat der Mensch in seinem Gehirn eigens geschaffene Kontaktstellen (Opiat-Rezeptoren), die nur dafür da sind, die opiaten Wirkstoffe aus der Mohnpflanze daran zu binden? Oder ist der menschliche Körper gar nicht auf die Mohnpflanze angewiesen, sondern produziert selbst opium- oder morphinähnliche Substanzen? So wurden Hypothesen aufgestellt, die zu einem fieberhaften, schließlich erfolgreichen laborchemischen Suchen nach körpereigenem Morphium anregten.

Dabei kam nicht nur ein körpereigenes Morphin zutage, sondern es erwies sich, dass das Gehirn viele morphinähnliche Wirkstoffe herstellt: analgetische (schmerzstillende) Endorphine und weitere Endorphine, die antidepressiv wirken oder Glücksgefühle und Euphorie auslösen. Verblüffend ist die Tatsache, dass die im Körper produzierten Morphine und das Morphin der Mohnpflanze – trotz voneinander differierender chemischer Formel – in ihrer biochemischen Wirkung sehr ähnlich sind. Die Entdeckung der Endorphine und der zugehörigen Rezeptoren verstärkte die Vermutung, dass der menschliche Körper gewissermaßen über eine eigene interne Apotheke verfügt, dass er nicht nur die seit langem bekannten Hormone wie Adrenalin oder Insulin, sondern eine überaus breite Palette von Psychodrogen produziert.

Nicht nur das Opium der Mohnpflanze findet im menschlichen Gehirn passende Rezeptoren, auch andere Arzneien suchen sich passende Rezeptoren und nehmen damit Plätze ein, die eigentlich für spezifische körpereigene Drogen-Moleküle vorgesehen sind. In den siebziger und achtziger Jahren kamen aus den Forschungslabors immer mehr Beweise, dass sich beruhigend wirkende Tranquilizer – vom Typ Valium – an bestimmte Rezeptoren im menschlichen Gehirn binden. Nun ist kaum anzunehmen, dass der Mensch mit Valium-Rezeptoren geboren wird, sondern diese Rezeptoren sind, vergleichbar den »Opiat-Rezeptoren«, für körpereigene beruhigend-angstlösende Moleküle vorgesehen.

46 Valium und die anderen Tranquilizer (sogenannte Benzodiazepine) sind in den westlichen Industrieländern – nach dem Alkohol – zur Volksdroge Nr. 2 geworden. Verständlich, dass bei einer so umsatzkräftigen Medikamentengruppe das Interesse der Pharma-Labors groß ist. Viele Forschungsgruppen machten sich daran, Valium-Rezeptoren aufzuspüren und durch entsprechende Techniken darzustellen. Will man wissen, wo im Gehirn »Valium-Rezeptoren« sind, wird beispielsweise folgende Technik gewählt: Auf dem Frontalschnitt des Gehirns eines toten Menschen wird radioaktiv markiertes Valium aufgebracht; dadurch verbindet sich der radioaktiv strahlende Komplex mit den Valium-Rezeptoren.

Legt man über den Hirnschnitt eine fotografische Platte (bzw. eine fotografische Emulsion), dann entsteht überall dort ein Fleck, wo sich radioaktiv strahlende Valium-Moleküle an Rezeptoren festgesetzt haben. So erhält man ein Bild über die Verteilung von Valium-Rezeptoren in den einzelnen Hirnregionen. Die angstlösenden chemischen Tranquilizer (Valium u.a.) wirken vor allem auf Rezeptoren im sogenannten Limbischen System, einer Hirnregion, die Teile des Thalamus und Hypothalamus umfasst und die Antrieb, Aggressionen, Lust und emotionales Verhalten steuert. Diese Rezeptoren dienen normalerweise den hirneigenen valiumähnlichen Substanzen, um übermäßige Angstzustände und panisches Verhalten unter Kontrolle zu bringen. Die körpereigenen Drogenmoleküle haben meist eine oder mehrere Hauptwirkungen (z. B. Schmerzdämpfung im Falle einiger Endorphine).

Das Wirkungsprofil der körpereigenen (endogenen) Drogen ist aber auf den gesamten Körper abgestimmt, so dass – wenn einigermaßen harmonisches Gleichgewicht herrscht – keine unangenehmen Nebenwirkungen auftreten (wie wir dies sonst von den Medikamenten her kennen). Die endogenen Drogenmoleküle aus dem körpereigenen Arzneimittel-Reservoir wirken in niedrigster Konzentration hochspezifisch – dies sind pharmakologische Eigenschaften, von denen Pharmaforscher und Pillenproduzenten nur träumen können.

47 Die Transmitter kommen, wie bereits erwähnt, in allen Organen und Regionen des Körpers und – unterschiedlich konzentriert – in verschiedenen Hirnregionen vor. Im Limbischen System, dem emotionalen Zentrum unseres Gehirns, sind nicht nur Rezeptoren für das körpereigene Valium dicht gestreut, sondern ebenso Opiat-Rezeptoren; und auch andere körpereigene Drogen – z. B. das anregende Noradrenalin – entfalten dort ihre Wirkungen. Erwähnenswert ist noch das Serotonin, eine körpereigene Droge mit vielfältiger Wirkung auf Stimmung und Schlaf, die im Limbischen System ebenfalls stark repräsentiert ist.

Eine verminderte Aktivität von Serotonin wird mit Introvertiertheit, Schlaflosigkeit und Depression in Verbindung gebracht. Da laut Statistik bis zu 20 Prozent der Bevölkerung wiederholt unter schweren Depressionen leiden, sind Serotonin und sein Stoffwechsel zu einem beliebten Betätigungsfeld der Psycho-Pharmakologen geworden auf der Suche nach angeblich besseren antidepressiven Pharmaka. Das Limbische System breitet sich unterhalb des Großhirns aus und hat die Form von zwei großbogigen Hörnern; es ist der Hauptort für Gemüt und emotionales Gedächtnis. Durch dichte Nervenbahnen ist es mit vielen Hirnregionen verbunden, vor allem mit der Hypophyse: Dort werden übergeordnete Hormone ausgeschüttet, die ihrerseits – beispielsweise über die Nebennierenrinde – Adrenalin mobilisieren können.

Starke Emotionen wie Angst oder Wut drücken sich in körperlichen Adrenalin- und Noradrenalin-gesteuerten Alarmreaktionen aus (Flucht, Kampf oder körperliches Ausagieren von Aggressionen). Die enge Verbindung des Limbischen Systems mit der Großhirnrinde (Cortex) bringt es mit sich, dass all unsere Gedanken von Emotionen begleitet sind. Dopamin ist besonders konzentriert in Zentren, die die Feinmotorik regeln (z. B. dem »corpus striatum«) und im Stirnhirn, das zuständig ist für Antrieb, Sozialverhalten und für alle Eigenschaften, die die »Persönlichkeit« eines Menschen ausmachen. Der Botenstoff Acetylcholin wirkt vor allem in der Großhirnrinde, dem Ort, wo offenbar die meisten unserer Gedanken entstehen.

48 Doch Acetylcholin ist nicht nur im Gehirn tätig, sondern findet sich eigentlich überall im Körper, besonders konzentriert an der Muskulatur: Ohne Acetylcholin kann kein Muskel sich bewegen, Lähmung tritt ein. Jeder Gedanke und jedes Gefühl wird von einer spezifischen Kombination unterschiedlicher Neurotransmitter getragen. Die wichtigsten der bekannten Botenstoffe im menschlichen Körper sind für ganz bestimmte Gefühls- und Geisteszustände verantwortlich: Serotonin wirkt emotional beruhigend, etwas Bewusstseinsdämpfend und schlaf fördernd; Dopamin regt emotional und sexuell an, fördert Wachheit, Phantasie und Kreativität; Acetylcholin ermöglicht Gedächtnis und intellektuelle Einsichten, schärft die Wahrnehmung und ist der Neurotransmitter unseres Denkens; Noradrenalin macht wach, Bewusstseinsklar, fördert Alarmbereitschaft, aber auch aggressives Ausagieren; GABA wirkt beruhigend und entspannend. Gemütseigenschaften wie Freude, Trauer, Liebe, Hoffnung, Intuition, Wünsche, Träume sind an Moleküle gebunden.